�@1995�N7��6��

�@�O���m�[�u�����烍�}���V���J���͂�����20km�A���̕ӂŐ���̒����u�[���E�h�A�U���ł��B���悢�悱�����炪�{���̃G�N�����T�K�̎n�܂�A�Ƃ����C�����ł����B

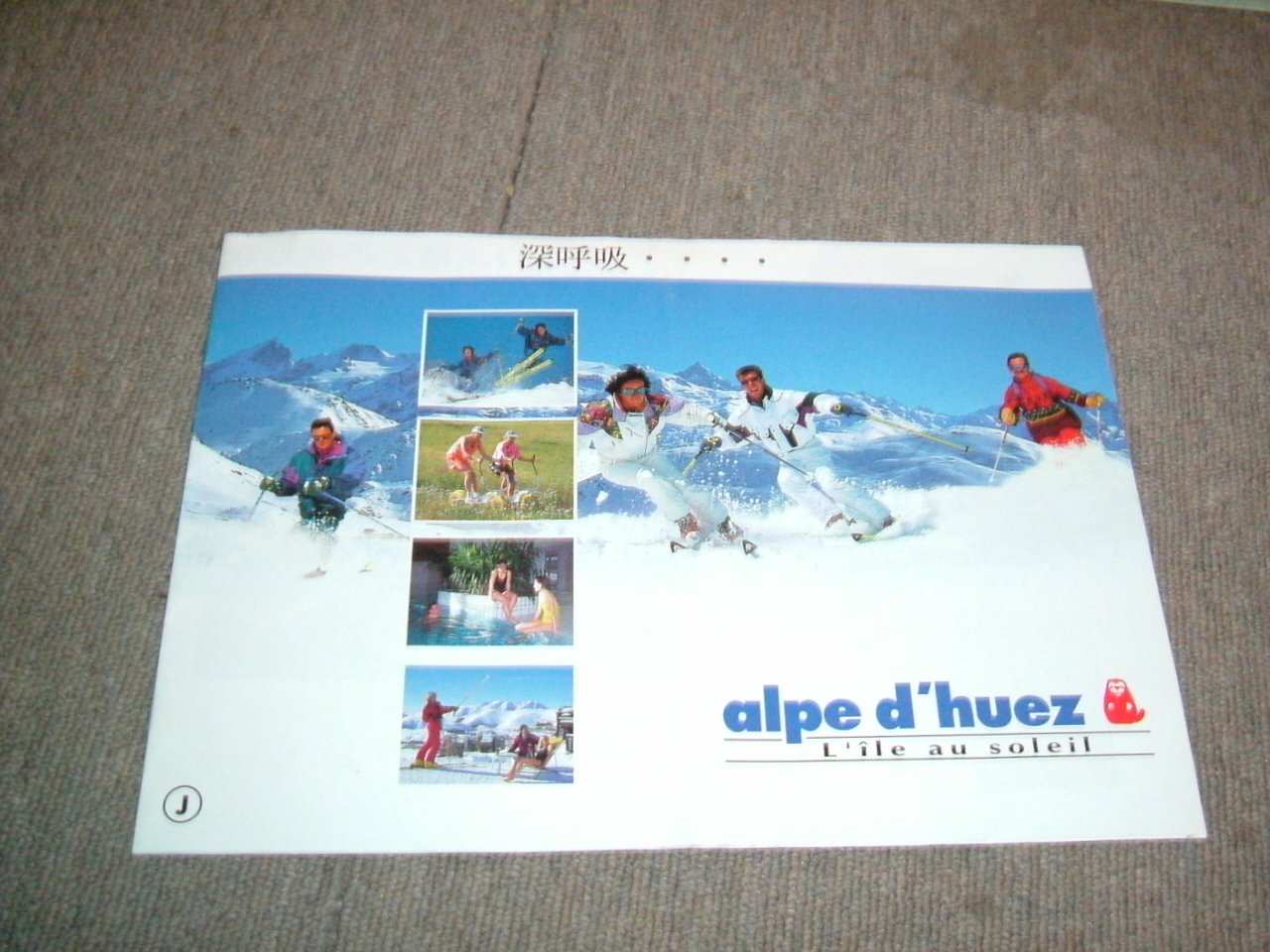

�@�u�[���E�h�A�U���̃I�t�B�X�E�h�D�E�g�D�[���Y���ɍs�����Ƃ��́A���Ȃ�ӋC����ł��܂����B�������Ȃ�G�N�����ɂ��Ă̎������F�X�Ⴆ�A�ǂ��ꏊ�������ĖႦ��̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă����̂ł��B�u�G�N�������������̂ł��B�G�N�����ɂ��Ă̎�������������Ղ������̂ł����B�v�ƌ����܂����B�ł��ԓ��́u�����ɂ͂����������̂͂���܂���B���E�x�����h�Ȃ炠��ł��傤�B�v�Ƃ����̂ł��B�����ŊȒP�Ɉ������������̂ł́A�����ɗ����b�オ����܂���B�����ŁA�u���̕ӂŃG�N�����̌�����ꏊ�͂���܂��B�v�Ɛq�˂܂����B�W�̐l�͏����l���Ă���A����̃p���t���b�g�����o���āA�u�����ɃA���u�E�f���G�Y�̎���������܂��B�A���v�E�f���G�Y����s�b�N�E�u�����Ƃ����R�Ƀ��[�v�E�E�F�C���������Ă��܂��B�s�b�N�E�u�����̐{�ォ��́A��肶�イ�̎R�������܂��B�v�Ƌ����Ă���܂����B�u�A���v�E�f���G�Y�v�Ƃ͏��߂ĕ������O�ł����B�Ԃő҂��Ă�����l�ɕ��A���k�̌��ʁA���̃A���v�E�f���G�Y�Ƃ��֍s�����Ƃɂ��܂����B�@�Ǖ��ɂ��Ď��B�̓A���v�E�f���G�Y��m��܂���ł������A�p���t���b�g�ɂ��ƁA���̕ӂł͂��Ȃ薼�̒ʂ����X�L�[��炵���A�Ăɂ��ăX�L�[�A�n�C�L���O�A�p���O���C�_�[�A���]�ԂȂǂ��y���߂郊�]�[�g�ŁA�ʔN���[�v�E�E�F�C�����Ă���悤�ł����B�z�e������������悤�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�u�[���E�h�A�U���̒����o�Ă����A�������番����A�A���v�E�f���G�Y�w�s���R���ɓ���܂����B�R���Ƃ����Ă��������ꂽ���̍L���A�Z���^�[���C���̂��铹�H�ł������A�w�A�s���E�J�[�u�Ƌ}���z�ɂ͋����܂����B��l����J���Ȃ���I�[�g�}�Ԃ̃M������ԉ��܂ʼn����ēo��܂����B�u�������߁A�����̂���͍�ˁB�v�Ǝ��͌����܂����B���������J�[�u���Ƃɔԍ������Ă��܂��B

�@�����ЂƂ������̂́A���́A�Ԃł��b���ł���悤�ȋ}���z�̍⓹�����]�Ԃœo���Ă���l���吨����̂ł��B�Ⴂ�l�͖ܘ_�A���N�����̒j���A�����A�͂��܂����w�����炢�̂��ǂ��Ȃ����������c�B�u���w���̉ċG���h������B�v�Ǝ��͌����܂����B�r���փg�փg�ɂȂ��Ď��]�Ԃ�|���ē��[�ŋx��ł���q�����܂����B�܂�ŏC�s�Ƃ��������悤�̂Ȃ��b�����t�����X�l�����̂��ȁB�Ɖ��߂Ċ��S���܂����B�ނ�ɂƂ��āA���]�Ԃ͒P�Ȃ�敨��V�тł͂Ȃ��A�^�������̋��Z�X�|�[�c�Ƃ������ʂ������Ă���̂��Ǝv���܂��B��l�͎��]�Ԃ̐l�X���悯�Ȃ���A�T�d�ɉ^�]���܂����B

�@���炨��̎R����o���čs���ƁA�r���Ƀ��G�Y�̑�������܂����B�X�ɓo��A�f�R��o��������͂Ȃ��炩�ȑ������L�X�ƍL�����Ă��܂����B�A���v�X�Ɠ��̒n�`�ł��B�����̉��ɂ͐������������R���W���Ă��܂����B�A���v�E�f���G�Y�̏W���͑����̉��̒[�ɂ���܂����B�@���_���ŃI�V�����ȃ��]�[�g�A�Ƃ��������ł��B�V�����z�e������t����܂����B�u�X�S�̂�����܂�V�������āA���������Ȃ��X���ȁB�s��̋C������I�{�b�`�����A�I�W���E�`�����̗V�тɗ��鏊����Ȃ��̂��ȁB�v��l�̑���ۂł��B

�@���͂܂��I�t�B�X�E�h�D�E�g�D�[���Y���w�s���܂����B�����Ńi���g�@���{��ł̃p���t���b�g�������̂ł��B����ȂƂ���œ��{��ɂ��ڂɊ|����Ƃ͎v���Ă����܂���ł����B����ȏ��ɓ��{�l������̂ł��傤���B�t�����X�̃X�L�[��Ƃ��Ď��B���m���Ă���̂́A�V�����j�[�A�O���m�[�u���A�A���x�[���r���A�e�B�[�j�����炢�ŁA�A���v�E�f���G�Y�͒m��܂���B���{����X�L�[�E�c�A�[������̂ł��傤���B����Ƃ����ꂩ�甄�荞�����Ƃ��Ă���̂ł��傤���B

�@�O���𗷍s���Ă���Ƃ��������œ��{��̌f����ŔA�K�C�h�u�b�N��p���t���b�g�ɂ��ڂɊ|����܂����A�����Ă��́u�������낤�ȁA�����͓��{�l���������邩��ȁB�v�Ɣ[���ł��鏊�������̂ł����A�����͈ӊO�ł����B

�@����k�ł������̔N�̏H�A���[���b�p�E�X�L�[�E�c�A�[�̍L�������Ă��܂�����A�A���v�E�f���G�Y�ɍs���c�A�[������������܂����B�������m�������̂ł��B

�@�����ŁA�Q�l������Ⴂ�A�z�e����\�ĖႢ�܂����B�z�e���̓I�t�B�X�E�h�D�E�g�D�[���Y���̂������́A�V�����E���E�}���A���h���ł����B������2��5�番�́|�̏ڂ����n�}�̂����A���̎��ӂ̃n�C�L���O�E�K�C�h���܂����B

�@�z�e���̑O�ɎԂ��~�߂܂����B�z�e�����ʂ͒J�̕��������Ă��܂��B�X�Βn�Ȃ̂őO�̌����Ɏז����ꂸ�A��������R�����������ł��B�V�����A�ƌ������������āA�R�����̖ؑ����z�ł��B�@���B�̓x�����_�t���́A�R�̌����镔��������ĖႢ�܂����B����4�����ɂȂ��Ă��܂����B�ו������낳���A�Ƃɂ������̂܂܃��[�v�E�E�F�C�܂Œ�@�ɍs�����Ƃɂ��āA�ԂŊX�̏�̂͂���̃��[�v�E�E�F�C���֍s���܂����B�^�C���E�e�[�u��������ƁA�܂��ŏI�ւɂ͊Ԃɍ��������ł��B�ł�������グ�Ă������肵�܂����B100m���s���Ȃ����炢�̏�����A�R�����[�v����������_�̒��ɓ����Ă��܂��Ă���̂ł��B�����̓V�C�����҂��āA�����͈����Ԃ����ɂ��܂����B����ł���l�͂�����ɏ�̕��߂Ă��܂��B�������Ă����̂��͌�ɂȂ��Ă킩��܂����B

�@�A���v�E�f���G�Y�͕W��1860m�A��������W��3328m�̃s�b�N�E�f���E���b�N�E�u�����̒���܂Ń��[�v�E�E�F�C���������Ă��܂��B�r��2�̉w�������āA����ւ�2�ڂ̉w�ŏ�芷���܂��B�ЂƂڂ̉w�܂ł͂Ȃ��炩�ȑ��n�A�X�L�[�Ō����Ώ��S�҃R�[�X�A��Ԗڂ̉w�܂ł͊���k�́A�R�̑����ꏊ�A�X�ɂ��̏オ�Ƌ}�ȎR���ł��B�ЂƂڂ̉w�����́A�X�L�[�Ō����Β��A�㋉�R�[�X�ł��傤�B�~�ɂ͒��ォ��ꕔ�g���l����ʂ��āA��C�ɃA���u�E�f���G�Y�܂Ŋ���~��鎖���o���邻���ł��B

�@��@���畔���A��A�����x�����_�w�o�Ă݂܂����B�������̒J�͂�������_�ɖ�����ĎR�͌����܂���B���͐o�Ă���̂ɁA�ƁA���߂����v���ł����B�����̓V�C�Ɍ������肠��܂���B�A���Ă������l�͂������������n�C�L���O�E�K�C�h��������Ɍ��Ă��܂������A�₪�āu�����͒���܂ōs������A��Ԗڂ̉w�܂Ń��[�v�E�E�F�C�ʼn���āA���̉��͕������B�o�R�C�𗚂��čs�����B�v�ƌ����o���܂����B�u���̒n�}�Ƃ������̒�@�ŁA�����͕����������Ɣ��������B���Ɏn���w�ƂЂƂڂ̉w�̊Ԃ͎U���R�[�X���B�����炵�A�C���炵�̂��ߖ����͕����B�v�ƌ����̂ł��B���͂������[�v�E�E�F�C�œo���ăG�N�����߁A���[�v�E�E�F�C�ʼn���ė�����̂ƒP���ɍl���Ă����̂ŁA���̃v�����ɂ͂�����Ƃт����肵�܂������A��l�̏��f�ƑΉ��̑f�����Ɋ��S���A���Ŏ^�����܂����B

�@���{���Ă��炸���ƃX�[�c�P�[�X�̒��ɓ�����Ȃ��ŁA���B�̉ו����d�����Ă�������������2���̓o�R�C���悤�₭���̖ڂ�����̂ł��B�L���e�B���O�̃R�[�g�������Ɉ�������o����܂����B�x�m�R8���ڂ��炢�̕W���̏��֍s���̂ł��B�Ăł�������Ƃ��V�C�����������瑊�������͂��ł��B�p�S�ɉz�������Ƃ͂���܂���B���Ƃ͂����Ђ����疾���̂��V�C���ǂ����Ƃ��F�����ł����B

|